Il y a vingt cinq ans que mon ami Pierre est parti. Pendant ses neuf derniers mois, je l’ai presque quotidiennement accompagné sur cet ultime bout de son chemin de vie. Ce fut une des expériences les plus fortes et les plus enrichissantes de mon existence.

Vingt cinq ans durant lesquels j’ai appris à apprivoiser l’absence de cet être aimé.

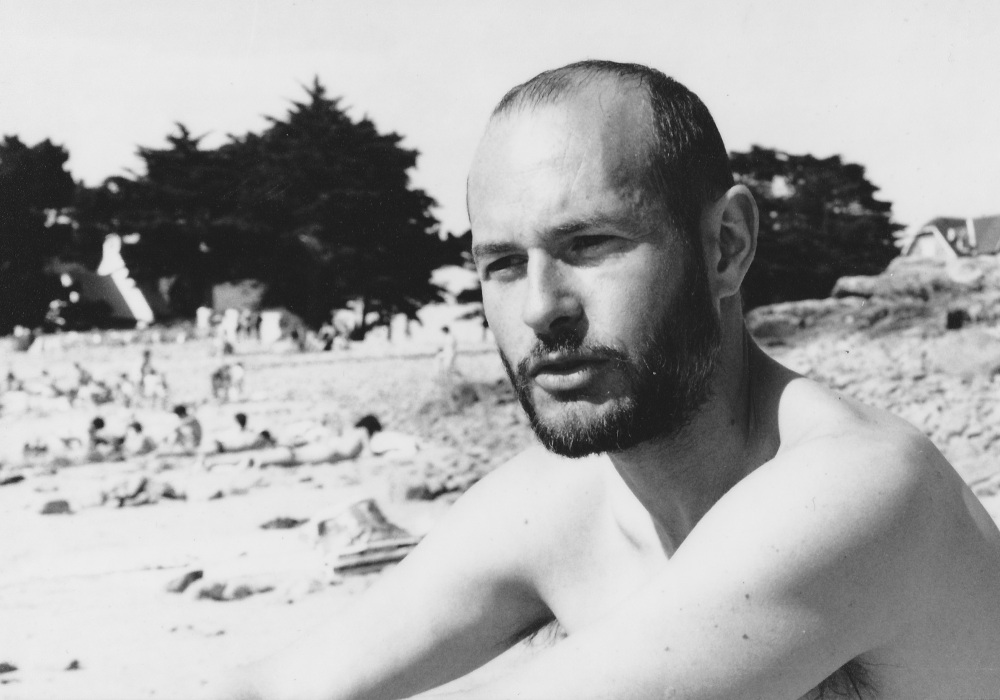

Sa photo trône au dessus de mon bureau et, chaque jour, Pierre veille encore sur moi comme il l’a fait tant d’années avec son amitié, sa compréhension et sa bienveillance si précieuses.

Vingt cinq ans qu’il est parti et il me manque toujours.

Pourtant, lorsqu’il m’arrive de douter, de m’interroger, d’avoir besoin du conseil d’un ami, je pense à lui et me demande ce qu’il m’aurait posé comme question pour me faire avancer. Il avait ce don de ne jamais donner de réponses toutes faites mais de pousser l’autre à trouver ses propres réponses en lui posant les bonnes questions.

La veille de sa mort, nous avons eu un de ces moments très rares que la vie nous offre parfois comme des cadeaux. Cette soirée de mars 1991 reste gravée dans ma mémoire.

J’ai poussé la chaise roulante vers le bout du couloir d’hôpital, là où se trouvait le distributeur de boissons. Nous avons pris des chocolats chauds, j’étais assise sur un siège en plastique. Nous avons ri de ce chocolat qui avait plus un gout d’eau sucrée que de cacao. Il l’a bu avec plaisir. Cela faisait des jours que je n’avais pas vu Pierre autrement qu’allongé dans son lit. Aller au bout du couloir boire ce chocolat était une excellente surprise. Je me souviens de son visage. Il ressemblait à Gandhi avec ses petites lunettes rondes cerclées d’or devant ses yeux rieurs que j’adorais.

Nous sommes retournés dans sa chambre, je l’ai aidé à se coucher dans son lit. Un de ses pieds se gangrenait, l’odeur qui régnait dans cette chambre d’hôpital était celle de la viande en décomposition. Son pied pourrissait mais il s’avérait trop risqué et inutile de l’amputer. Le personnel soignant emballait soigneusement cette extrémité qui pourrissait un peu plus chaque jour.

Je me suis assise près de lui. Une belle lumière de fin d’après midi perçait par la fenêtre face à moi. Je lui ai pris la main et nous sommes restés un long moment silencieux dans cet éclairage naturel d’un moiré orangé. Je me souviens de cette main frêle, de ce poignet décharné, dont le contact était si particulier. Pierre m’a regardé derrière ses petites lunettes et m’a dit combien il appréciait ma présence dans ces moments difficiles, m’a remercié pour ces petites surprises que je lui rapportais à chacune de mes visites et pour ces gestes quotidiens pour lesquels je l’aidais parfois (se raser, faire pipi, manger, boire…). Je me souviens qu’à ce moment là, quelque chose de très fort s’est passé en moi et que je n’ai pas su l’exprimer. Je ne savais pas trop quoi répondre car, ces mots très profonds, m’ont touchés en plein cœur. Ce fut des mots bruts prononcés d’une voix douce, d’une sérénité et d’une sincérité sans artifices. Je n’ai été capable que de répondre des banalités du style « c’est normal », « ça ne me dérange pas », « ne t’inquiètes pas, tu vas guérir vite »… Le silence aurait été plus puissant, il s’est installé très vite dans la pénombre de la chambre.

Pierre s’est endormi, ma main dans la sienne et, je ne sais pas combien de temps ce moment a duré, le temps semblait suspendu dans cette lumière irréelle. Je lui ai retiré ses lunettes et il a souri. Ce fut d’inoubliables instants de vie et j’aurais aimé, à ce moment là, lui dire combien je l’aimais et combien il comptait pour moi. J’en ai été incapable, par pudeur, réserve, ou je ne sais quoi. Dire à un ami « je t’aime » ne me semblait pas « conventionnel » et, même si je l’ai ressenti très fort, je me suis tue.

Je suis restée dans la nuit jusqu’à l’heure de fin des visites. J’ai embrassé Pierre sur le front et lui ai dit à la semaine prochaine car je devais partir pour quelques jours à la montagne le soir même.

Quarante huit heures après, le téléphone a sonné pour m’annoncer que Pierre était décédé.

Il m’a fallu apprendre, devant l’inexorable caractère de la mort, à apprivoiser l’absence.

Vingt cinq ans se sont écoulés, l’expérience m’a fait rencontrer d’autres absences à apprivoiser.

Au fil du temps, j’ai compris que la vie n’était qu’une succession de deuils, ce qui existe peut, à tout moment, disparaitre. Lorsque j’avais vingt cinq ans, il y a vingt cinq ans, je n’en étais pas consciente. La mort de Pierre fut une des premières grande leçon de mon existence. Vivre l’instant présent pour ce qu’il est, seule avec soi-même, accompagnée de ceux avec qui nous le partageons, séparés de ceux que nous aimons… Vivre et aimer. Ces deux verbes ne se conjuguent qu’au présent. Vivez, aimez parce que cet instant là est unique.

Chaque jour, cette photo d’un jour merveilleux à l’Ile de Bréhat me rappelle que j’ai grandi parce que j’ai cette chance d’être en vie et de pouvoir conjuguer au présent je suis en vie et j’aime la vie.

La vie nous offre sans cesse des leçons merveilleuses. La mort s’avère, avec notre naissance, la seule certitude offerte à chacun d’entre nous. Elle peut frapper à tout moment, happant le passant au détour d’une promenade ou le dormeur en plein rêve. Rien de ce qui va nous arriver n’est connu à l’avance et pourtant la mort, notre mort représente une certitude de la vie, de notre vie.

La vie nous offre sans cesse des leçons merveilleuses. La mort s’avère, avec notre naissance, la seule certitude offerte à chacun d’entre nous. Elle peut frapper à tout moment, happant le passant au détour d’une promenade ou le dormeur en plein rêve. Rien de ce qui va nous arriver n’est connu à l’avance et pourtant la mort, notre mort représente une certitude de la vie, de notre vie.